久坐行为在现代社会中已成为日常生活的重要组成部分,传统观点认为所有久坐行为都对大脑健康有害。然而,新兴研究表明,并非所有久坐行为都对大脑健康有害,而是取决于具体久坐行为下的情境。乐竞平台具身脑智融合实验室(Body-Brain-Mind Lab)邹立业教授团队联合国内外知名学者在顶级期刊Trends in Neurosciences(中科院一区TOP,5-year IF= 17.2,神经科学分类排名:8/314)发表了题为“A Neurobiological Taxonomy of Sedentary Behavior for Brain Health”的观点论文。该研究首次提出了基于神经生物学的久坐行为分类框架,为制定个性化脑健康策略提供了科学依据。

图1 A Neurobiological Taxonomy of Sedentary Behavior for Brain Health

一、研究背景

在现代社会,久坐已成为最普遍的生活方式之一。然而,人们长期以来往往将其简单视为一种有害的静态行为。本研究团队在Trends in Cognitive Sciences发表的综述指出,久坐并非单一、同质的风险行为,不同的久坐行为在认知与神经层面具有显著差异(Zou et al., 2024)。研究证据表明,认知消极型久坐(如长时间观看电视、无目的刷手机)常与注意力下降和认知退化相关,而认知积极型久坐(如阅读、写作或解决复杂问题)则可能带来积极的认知与神经效益(Cunha et al., 2025; Kuang et al., 2025; Yu, et al., 2024; Zhu et al., 2025; Wang et al., 2025)。因此,久坐的影响不单取决于时间长度,更取决于个体在久坐期间所从事的认知活动类型及其所调动的神经系统(Guan et al., 2025; Liu et al., 2025; Li et al., 2025; Ma et al., 2025)。

二、久坐行为的“双维框架”

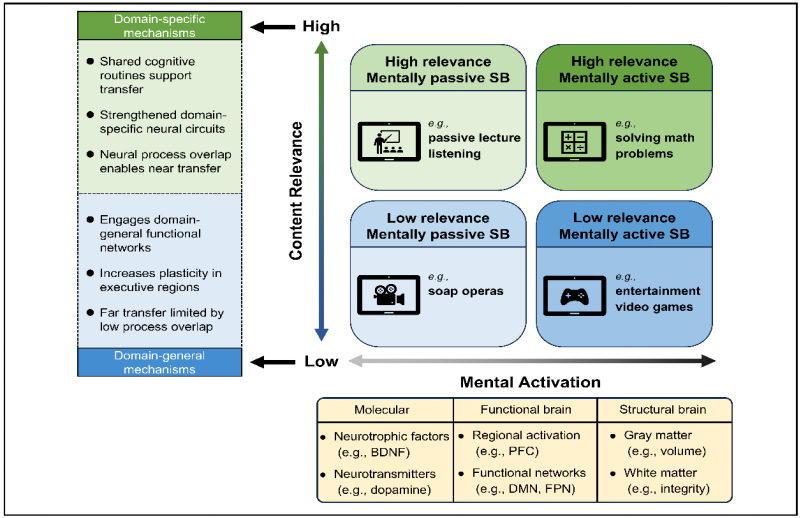

论文进一步提出了“心理激活×内容相关性”双维框架,以解释不同久坐形式为何对大脑健康产生截然不同的影响。作者指出,久坐行为的差异不仅体现在认知参与的强度上,也体现在所激活神经系统的方向性上。其中,心理激活(mental activation)反映个体在久坐过程中投入的认知资源和注意水平;内容相关性(content relevance)描述该活动所涉及的认知过程与目标功能系统之间的匹配程度。二者共同决定了久坐行为的“认知质量”,也决定其对神经功能产生促进或抑制的方向。

当心理激活与内容相关性同时较高时(例如阅读、逻辑推理或专业学习),个体在高水平信息加工中激活了执行控制与语义网络,从而可能获得积极的认知与结构性可塑性;当激活程度高而相关性低时(如复杂动作类电子游戏),虽然可强化感知—运动加工与注意维持,但迁移效应往往局限于狭窄的认知领域;若相关性高而激活程度低(如被动观看教学视频),神经系统虽接收到相关内容,却因缺乏深层认知参与而效益有限;而当两者皆低(如漫无目的地刷屏或娱乐性视频观看)时,大脑的代谢水平和信息加工活跃度均处于低位,可能对神经健康造成负面影响(见图2)。

图2 基于心理激活与内容相关性的久坐行为框架

作者进一步指出,该框架并非是离散的静态分类体系,而是一个连续的认知—神经维度模型。心理激活与内容相关性在不同久坐活动中呈现出动态、可量化的变化。具体而言,不同类型的久坐活动可沿这两个维度形成连续分布,其定位取决于任务要求、认知投入程度、动机水平、社会情境及媒介特征等多种因素。同一活动在不同条件下可能表现出不同的心理激活水平或内容相关性,从而导致其在神经加工和认知效应上的差异。该框架将久坐行为从传统的静态二元描述转化为可度量的认知—神经过程维度,为研究久坐对脑功能和结构的影响提供了量化基础。通过在心理激活和内容相关性两条连续维度上定位不同活动,研究者能够更系统地分析久坐行为的多样性及其潜在的神经可塑性机制,并为后续实验设计和干预研究提供可操作的理论参照。

三、心理激活的神经生物学基础

心理激活水平在很大程度上决定了久坐行为对大脑健康的影响方向。研究表明,心理激活不仅反映个体在信息加工中的投入程度,也伴随一系列可观察的神经生理变化。这些变化可从分子、脑功能以及脑结构改变三个层面得到验证。

在分子层面,高水平的心理激活常伴随神经营养因子和神经递质系统的调节。大量研究发现,参与高认知负荷任务或长期认知训练的人群,其脑源性神经营养因子(Brain-derived neurotrophic factor,BDNF)水平明显升高,提示突触连接和神经生长过程受到促进。相反,认知消极型久坐(如长时间看电视)常与BDNF水平降低及神经可塑性减弱相关。此外,多巴胺系统在心理激活过程中具有重要作用。正电子发射断层扫描等影像学研究显示,当个体进行复杂的认知任务或高难度的游戏活动时,纹状体区域的多巴胺释放增加,这与认知功能的提升密切相关。

在脑功能层面,高心理激活的久坐活动通常引起前额叶、顶叶及海马等关键认知脑区活动增强,从而支持注意维持、工作记忆和问题解决等过程。功能性磁共振成像研究表明,当个体进行阅读或逻辑推理等任务时,与认知控制相关的脑区血流和氧合水平升高,反映出信息加工的活跃状态。相对而言,认知消极型久坐(如被动观看视频)则主要表现为与自发思维相关的脑区活动增强,而执行控制脑区的活动水平较低。长期保持这种状态可能削弱注意调节和认知控制能力。

在脑结构层面,横断研究表明,高心理激活行为(如阅读)通常与前额叶、颞叶和扣带回等区域较大的皮层表面积及更优的认知表现相关;相反,被动型久坐(如长时间电视观看)则与这些区域的皮层变薄和认知能力下降有关。纵向研究进一步显示,认知消极型久坐时间较长与神经突密度下降和皮层萎缩相关,而参与高心理激活任务(如问题解决类电子游戏或认知训练)的人群则在前额叶和海马区域保持较高的灰质体积和更好的执行功能。

四、内容相关性的神经生物学基础

除心理激活之外,内容相关性是决定久坐行为对脑健康影响方向的另一关键因素。研究发现,心理激活水平虽能解释部分脑功能变化,但不足以说明结构性差异的多样性。相同类型的久坐活动在内容或认知策略上的差异,可能导致可塑性变化的方向不同。例如,纵向影像研究显示,动作类电子游戏训练虽属心理激活较高的久坐形式,但其神经效应取决于个体采用的认知策略。使用反应策略(依据固定刺激–反应序列操作,如“前进两步后向右转”)的个体主要依赖纹状体主导的程序性系统,结果表现为海马灰质减少;而采用空间策略(基于环境线索建立认知地图)者则更多依赖海马系统,表现为海马灰质增加。此外,不同游戏类型本身也显示出差异性效应:例如,相较于动作射击类游戏,三维平台类(空间导航型)游戏训练与海马及内嗅皮层体积的显著增加相关。

这一观点与大脑的功能分化特征相一致。大脑并非依靠单一系统处理所有信息,而是由领域特异性系统与领域一般性控制系统共同构成。前者负责处理特定类型的内容,例如顶下小叶在语音和语义加工中的作用;后者则包括前额叶和顶叶等区域,主要支持注意调节、任务切换与执行控制等跨领域的认知功能。不同久坐活动的神经效应取决于它们在多大程度上调动了与目标认知功能相契合的神经系统。系统综述表明,不同类型的认知或学习训练所引发的脑可塑性变化具有高度内容依赖性,即任务内容不同,所激活的脑区和连接模式也不同。这说明大脑对外界经验的适应具有特异性,其可塑性变化既受任务难度影响,也受信息和技能类型的调控。

内容相关性的重要性同样体现在认知迁移效应中。若一种久坐活动能在认知上产生实质性提升,这种效应能否迁移到未训练的任务,取决于两者在神经系统上的重叠程度。研究发现,当训练任务与测试任务激活相同脑区(例如共同涉及纹状体)时,迁移才会发生;若缺乏这种神经重叠,则迁移效应通常消失。换言之,只有当活动内容与目标能力依赖的神经系统在功能上保持一致时,训练收益才可能延伸到新的认知领域。内容相关性不仅体现在脑区激活的重叠,更重要的是任务与目标能力在神经功能上的契合,即二者是否依赖相同的加工机制。对于久坐行为而言,这意味着只有当活动内容能激活并训练与目标认知系统相同的神经网络时,才可能在脑功能和结构上产生持久而有意义的积极效应。

五、研究线路图与方法学展望

(一)心理激活与内容相关性的标准化测量。目前久坐行为研究对“心理激活”和“内容相关性”的划分多依赖主观判断,限制了研究可比性。要推进“双维框架”的实证化,应开发具有信度和效度的量表与客观指标,用以量化不同久坐活动的心理激活水平及其内容特征。仅以“电子游戏”等上位类别难以准确定位其属性,同一活动在设计和变式上的差异即可导致激活水平截然不同。对新兴形态(如社交媒体使用),其认知负荷随内容波动,需要能动态捕捉注意变化的工具。建议从“注意需求、任务新颖性、信息整合”等维度建立评分体系,并结合瞳孔反应、fNIRS或EEG等客观指标及生态瞬时评估以提升效度。内容相关性则可依据认知任务分析和神经重叠模型进行编码,并综合专家评定、行为表现及影像学证据,以形成更精确的分类。

(二)研究设计与剂量特征。当前多数证据来自观察性研究(横断与纵向),大型队列(如UK Biobank)揭示了长期模式与潜在时间关系,但因缺乏实验操控,难以直接检验因果与情境依赖。受伦理与可行性限制,随机对照试验相对稀少,现有干预主要聚焦于“减少总久坐”或“打断久坐”,而较少比较不同久坐内容的差异效应。未来应在安全前提下系统操控久坐内容,如比较阅读与被动观屏在等时长条件下的神经与认知结果差异。研究还应将久坐的“剂量”多维化,参照身体活动的FITT模型,纳入日内频次、累积时长及单次持续时间等指标。心理活跃型久坐可能呈非线性效应,如阅读或游戏在适度范围内有益,过量则出现收益递减甚至负效应。因此,未来应检验剂量参数间的交互与非线性。

(三)发展与社会文化情境的调节。久坐行为对脑健康的影响随发展阶段和社会文化情境而异。学龄期个体多参与心理活跃且内容相关的坐姿学习,而老年阶段被动屏幕时间增多。高可塑性阶段的儿童青少年在适度心理激活与内容匹配的久坐中可能获益,但过度负荷会引发疲劳与倦怠。此外,族群、社会经济与文化背景同样影响久坐模式及其结果。未来研究应在不同年龄与文化群体中检验框架的普适性,以支持更具公平性与推广性的干预设计。

六、结论

本文提出的“双维框架”从心理激活与内容相关性的交互出发,为解释久坐行为对脑健康的差异性效应提供了新的神经生物学视角。该框架强调,不同类型的久坐行为对脑健康的影响并不一致,而是通过激活强度与神经系统契合度的组合,在认知功能、神经代谢与脑结构可塑性层面产生多样化的结果。这一思路促使研究从单纯“减少久坐时间”转向同时“优化久坐质量”,从而拓宽了久坐行为在脑科学和健康促进领域的研究边界。

七、作者贡献

乐竞平台作为第一署名单位,BBM实验室成员张致豪为第一作者(心理学院二年级博士生),导师邹立业教授为唯一通讯作者。本研究还得到了多位国际知名学者的支持,包括Myrto F. Mavilidi教授, C. Shawn Green教授、Neville Owen教授、Mats Hallgren教授、David Raichlen教授、Gene E.Alexander教授、Fred Paas教授、Fabian Herold教授;以上学者的参与为研究提供了强有力的学术支持,确保了论文在认知神经科学、教育心理学、运动科学、公共卫生健康交叉领域的高水平。

八、参考文献

Zou, L., Herold, F., Cheval, B., Wheeler, M. J., Pindus, D. M., Erickson, K. I., Raichlen, D. A., Alexander, G. E., Müller, N. G., Dunstan, D. W., Kramer, A. F., Hillman, C. H., Hallgren, M., Ekelund, U., Maltagliati, S., & Owen, N. (2024). Sedentary behavior and lifespan brain health.Trends in Cognitive Sciences,28(4), 369–382.

Zhang, Z., Chen, Y., Yu, Q., Li, J., Zou, L., Mavilidi, M. F., Green, C. S., Owen, N., Hallgren, M., Raichlen, D., Lu, S., Alexander, G. E., Paas, F., & Herold, F. (2025). A neurobiological taxonomy of sedentary behavior for brain health. Trends in neurosciences, S0166-2236(25)00188-2. https://doi.org/10.1016/j.tins.2025.09.002